|

|

|

Tonprobleme? Druck im Hals?

Allgemeine Erklärung und Lösungsmöglichkeiten

Thema der DVD: Die Problematik der Atemstütze bei Blechblasinstrumenten

– Der Schlüssel zur Blastechnik –

von Hans-Jürgen Von der Wöste

Viele Blechbläser kämpfen mit Tonproblemen und einem geschlossenem Hals (Druck im Hals). Oftmals stammen diese Probleme von einer falschen Blastechnik, die man aber durch richtiges Üben beheben kann: Maßgeblich sind dabei zwei Kräfte, die in meiner DVD “Die Problematik der Atemstütze bei Blechblasinstrumenten“ durch Kraft und Gegenkraft dargestellt werden.

Zwei Kräfte also, die im Allgemeinen als ein Kraftimpuls wahrgenommen, bzw. empfunden werden und somit nicht genügend bewusst sind. Tonprobleme, die immer mit einer Verkrampfung im Kehlbereich zusammenhängen, können gelöst werden, wenn ein Bewusstsein dieser beiden unterschiedlichen Kräfte vorhanden ist. Oft ist es auch die Lösung der unsauberen Tonansprache.

Diese Problematik beschrieb ich bereits 1994 mit der Herausgabe “DIE KUNST DER BLASTECHNIK“ Grundlagen der Atemstütztechnik.

Bei der Atemstütze bin ich von drei Punkten ausgegangen, die sich in den Erklärungen und bildhaften Vergleichen wiederfinden müssen.

- Druck benötigt Kraft.

- Kraft muss kontrolliert und damit kultiviert einsetzbar sein.

- Der größte Druck bei Blasinstrumenten wird bei der Trompete benötigt.

Wo finden wir nun das bläserische Problem, was zu Tonproblemen führt?

Durch einen natürlich angelegten Reflex wird die Kraft zur Ursache des Problems. Dieser Reflex verhindert zunächst eine Atemstütze.

Nur durch ein aktives Entgegenwirken kann dieser Reflex kontrolliert und damit beherrscht werden.

Zunächst einmal aber ein Hinweis auf den Blasdruck, also auf die benötigte Kraft.

Es gibt Blasdruckangaben, die leider durch ein Missverständnis zwischen den forschenden Ärzten und Herrn Prof. Edward H. Tarr in die erste Auflage seines Buches “Die Trompete“ gelangten. Auch in meiner DVD ist dieses Missverständnis leider durch ein Zitat weitergetragen worden. Der Sinn wurde durch die falschen Zahlen allerdings nicht verändert. In folgenden Auflagen wird untere Grafik veröffentlicht, die genauere Messungen darstellt. Diese wurden in der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg von M. Kreuter, C. Kreuter und F. Herth durchgeführt.

In Anlehnung an Kreuter M et al. (2008) wurden von mir die Messdaten (mmHg) in Bar umgerechnet und der Anblasdruck der verschiedenen Blasinstrumente und die Alltagstätigkeiten zur besseren Veranschaulichung in unterer Grafik dargestellt.

Die Messdaten erschienen in: Pneumologische Aspekte des Musizierens auf einem Blasinstrument Pneumologie 2008;62: 83-87

Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York

Um meinen Gedankenansatz von Kraft und Gegenkraft näher zu bringen, möchte ich zunächst andere Instrumente erwähnen.

Es gibt Instrumente, bei denen der Instrumentenbaumeister über Materialien einen Kraftrahmen erzeugt, um die Instrumente klingen zu lassen.

Nehmen wir die Pauke, das Klavier oder die Geige.

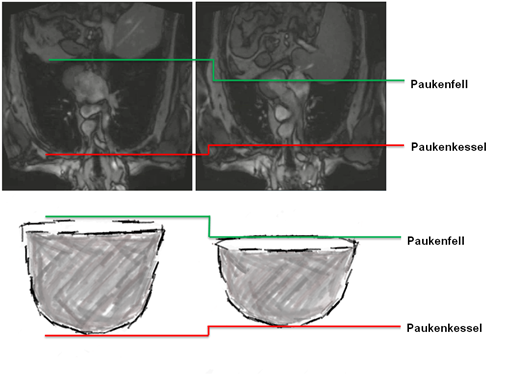

Möchten wir die Pauke spannen um einen höheren Ton zu bekommen, müssen wir das Paukenfell mehr unter Spannung setzen. Dies geschieht – von der Mechanik einmal abgesehen – durch Schrauben, die im Paukenkessel ihre Verankerung und damit ihre Gegenkraft finden.

Der Paukenkessel stellt also die Gegenkraft des gespannten Paukenfells dar.

Der Metallrahmen des Klaviers stellt die Gegenkraft der gespannten Klaviersaiten dar (bei einem Konzertflügel sind das ca. 20 Tonnen) und der Geigenkorpus muss so stabil sein, dass er die Spannung der Geigensaiten auffangen kann und somit wieder eine Gegenkraft darstellt.

Das bedeutet, dass der Klang auf den oben erwähnten Instrumenten ein Grundgerüst von Kraft benötigt, um erklingen zu können. Wobei die unflexible Materie (Paukenkessel, Klavierrahmen, Geigenkorpus) eine gewisse Gegenkraft darstellt.

Anders ist es bei den Blasinstrumenten. Hier ist der Kraftrahmen nicht zu sehen, da er vom Instrumentenbaumeister nicht integriert wurde. Wir müssen uns aber spätestens, wenn wir ein Blasinstrument erlernen wollen, mit diesem Kraftrahmen beschäftigen.

Jeder gute Bläser weiß, dass das natürlich die Atemstütze ist. Auf der oberen Grafik wird sichtbar, dass bei einigen Blasinstrumenten ein enormer Druck gestützt werden muss. Deshalb möchte ich lieber von einem Kraftrahmen reden, der handwerklich Schritt für Schritt erarbeitet werden kann. Am Ende steht dann eine gute Atemstütze, die die Voraussetzung ist für ein schönes und sicheres Spiel.

Die Meinung, dass das Zwerchfell allein den Druck erzeugt und die Luft nach oben schiebt, ist so nicht richtig. Dies wird zwar oft so empfunden, hilft dem Schüler mit Tonproblemen aber nicht, um diese zu beheben.

Die Luft würde nach diesem Prinzip auf die Lippen oder den Kehlkopf strömen und den Druck erzeugen.

Wie sollte man aber mit diesem Prinzip ein Decrescendo (ein Leiserwerden) bei einem ausgehaltenen, gleichbleibenden Ton spielen? Leiser werden bedeutet, weniger Luft zu verwenden! Müsste also die Zwerchfellkraft zurückgenommen werden? Das Resultat wäre, dass der Ton beim Leiserwerden wegbrechen würde.

Außerdem wäre eine Treffsicherheit bei unterschiedlichen Tonsprüngen und unterschiedlicher Dynamik nicht möglich. Hier sehen wir schon, dass diese Vorstellung von “Zwerchfellstütze“ kein Bestand hat.

Das beste Beispiel dafür haben wir bei einem aufgeblasenen Luftballon, den wir beim Strömungsausgang (am Luftausgang) in die Breite ziehen. Ein riesen Spaß für Kinder, wenn das quietschende Geräusch entsteht!

In dem Maße, wie der Druck im Ballon abnimmt, wird das quietschende Geräusch leiser und die Tonhöhe tiefer. Wir würden mit dieser Technik, einer quasi “lebendigen Pressluftflasche“, nicht in der Lage sein, kontrollierte und damit disziplinierte Musik zu interpretieren.

Ein Beispiel mit einer Luftpumpe und einem Fahrradschlauch soll dies auch noch einmal verdeutlichen!

Stellen wir uns den Pumpenschieber der Luftpumpe vor und das Ventil, welches durch Kraft des Pumpenschiebers überwunden werden muss. Wenn die Kraft des Pumpenschiebers präzise nutzbar gemacht werden soll, darf sich die Pumpenhülle nicht aufblähen, was sie auch nicht tut, da die Pumpenhülle aus Hartplastik oder Metall hergestellt ist. Wäre sie aus weichem Material – und damit als Widerstand geringer als das

Ventil – würde sie sich aufblähen wie ein Ballon und die Kraft könnte nicht zu 100% nutzbar gemacht werden. Das heißt, das Ventil einschließlich Pumpenhülle stellt eine Gegenkraft dar! Die Pumpenhülle ist also in diesem Fall vergleichbar mit unserem unflexiblen Paukenkessel.

Die Gegenkraft muss demnach verlässlich sein, wenn die Zwerchfellkraft Präzision erfüllen will, was bei einer sauberen Tonansprache unerlässlich ist. Bei unserer Luftpumpe und auch bei unserer Pauke ist dies der Fall.

Wir müssen uns allmählich an den Gedanken gewöhnen, dass es eine zweite Kraft geben muss, die einen kotrollierten Kraftumgang garantiert.

Nun fällt uns bei diesem Beispiel gleich auf, dass der Brustkorb des Bläsers mit der Pumpenhülle dargestellt wird. Da unser Körper aber nicht aus einem festen Material wie eine Pumpenhülle oder wie ein Kupferkessel bei der Pauke besteht, ist der elastische Körper als Gegenkraft zunächst nicht brauchbar.

Aus diesem Beispiel geht hervor, dass die Tonproblematik der Bläser in der Pumpenhülle (Brustkorbbereich) liegt und nicht beim Pumpenschieber (Zwerchfellbereich).

Um diese Pumpenhülle (den Brustkorb) für den jeweiligen Zwerchfellschub (unserer ersten Kraft) so zu festigen, dass er die Aufgabe einer Pumpenhülle erfüllt, benötigt der Bläser ein entsprechendes Bewusstsein, das ich in meiner DVD versuche zu vermitteln. Kann er diese Kraft gezielt einsetzen, wird dadurch der Aufhängeapparat der Kehle aktiviert, was eine Voraussetzung für die Tonqualität ist.

Der Bläser muss also das Prinzip von zwei Kräften in sich aufbauen um einen kontrollierbaren Druckbehälter zu bekommen.

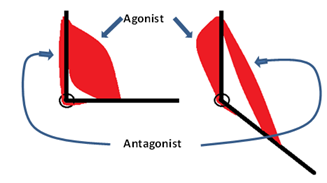

Um dieses Prinzip nochmals zu veranschaulichen, betrachten wir, wie eine kontrollierte Armbewegung funktioniert.

Wird der Arm angewinkelt (linkes Bild) ist der innenliegende Muskel führend (Agonist), der andere muss nachgeben (Antagonist).

Wird der Arm nach unten gestreckt (rechtes Bild) ist es umgekehrt.

Nur durch die Beherrschung dieser beiden Muskeln (also zwei Kräften) ist eine kontrollierte Bewegung möglich, egal, ob nun der Faden ins Nadelöhr gebracht wird oder der schwere Ziegelstein auf eine zerbrechliche Glasscheibe abgelegt wird. Je schwerer die Last ist, desto schwerer wird auch die kontrollierte Bewegung.

Das ist bei den Blasinstrumenten genauso. Je größer der Druck, desto schwerer wird die Kontrolle, was die Problematik der Atemstütze bei Blechblasinstrumenten darstellt.

Da der Blasimpuls, wie schon oft erwähnt, im Allgemeinen als ein Kraftimpuls gefühlt wird, erklärt die Anfangs dargestellte Meinung, dass das Zwerchfell allein den Druck erzeugt und die Luft nach oben schiebt.

Bei genauerem Hinsehen werden wir aber feststellen müssen, dass es zwei Kräfte sind, wie bei unserer kontrollierten Armbewegung.

Um Tonprobleme zu lösen ist es also zweckmäßig, die beiden Kräfte zunächst gefühlsmäßig zu trennen, um beide Kräfte gezielt einzusetzen.

Solange diese Kräfte als Gesamtkraftimpuls, also als eine Kraft wahrgenommen werden, kann die Schwachstelle nicht gezielt trainiert werden, da ja das unausgeglichene Kräfteverhältnis bei jeder Übung als Gesamtpaket gestärkt wird. Man befindet sich dann in einem Teufelskreis, wie es sicher viele Bläser mit Tonproblemen kennen (man gibt „immer mehr“ und das Resultat wird immer schlechter).

Wir benötigen somit einen beherrschten Druckkessel (zwei Kräfte) und ein Ventil (wie bei unserem Vergleich mit der Luftpumpe), um den Druck fein regulieren zu können. Dieses feine Ventil ist unser Kehlkopf, und wenn wir unseren Druckkessel nicht beherrschen (weil die obere Kraft zu schwach ist), dann trifft geballte Luftkraft auf unsere dadurch nicht richtig positionierte Kehle und es entsteht eine automatische Verkrampfung (Kehlverschluss), wodurch sich dann die Tonqualität nicht entfalten kann. Diese automatische Verkrampfung ist ein biologisch angelegter Reflex, was die Bläserpädagogik nicht gerade erleichtert.

Wir sehen diesen Reflex bei Menschen, die etwas Schweres anheben wollen. Sie werden dabei nicht lachen oder pfeifen oder gar gähnen. Sie halten die Luft an, nehmen den Kehlverschluss als automatisch, biologisch angelegten Reflex (Gegenkraft), um die Hebekraft umzusetzen. Diese Kraft nenne ich in meiner DVD die “Tragekraft“.

Das Geheimnis liegt darin, dass man den Druckkessel oder Blasebalg beherrschen muss, damit der Kehlkopf als feine Steuerung erhalten bleibt und nicht als automatisches Absperrventil, also als automatische Gegenkraft benutzt wird.

Der Bläser muss eine regulierende Kraft unterhalb des Kehlkopfes haben, die der unteren Zwerchfellkraft entgegenwirkt. Dadurch ist es erst möglich, den Kehlkopf richtig zu positionieren, um ihn vor der drohenden geballten, unkontrollierten Luftkraft zu schützen. Nur so bleibt die flexible Fähigkeit der kleinen sensiblen Öffner- und Schließmuskel innerhalb des Kehlkopfes erhalten, was zur Eleganz und Tonschönheit in der Musik führen kann.

Das belegt sinngemäß der Satz von Frederick Husler:

„Dies alles muss geschehen, bevor sich geballte Atemkraft störend dazuschalten kann.“

(Singen/Die physische Natur des Stimmorgans/Schott 1965/78 / S.69 Abs.4)

Der Kraftrahmen liegt also innerhalb des Brust- Bauchraumes aber unbedingt unterhalb der Kehle. Das Problem ist dabei, dass wir den menschlichen, elastischen Körper erst in eine gegenkrafttaugliche Position formen müssen, um eine Blasebalgfunktion unterhalb der Kehle einzurichten.

Bläserpädagogisch gesehen, muss der Bläser die mit dem Paukenkessel dargestellte Gegenkraft erst mit gezielter Muskelaktivität erzeugen, was mit der schon vorher erwähnten “Gegenkraft“ gemeint ist.

Diese Muskelaktivität ist ein völlig anderer Muskelfunktionskreis (Zusammenschluss vieler Muskeln) als die hochdrückende Zwerchfellkraft, und sie wird in meiner DVD mit natürlichen Beispielen dargestellt und in kleinen Videos Schritt für Schritt aufgezeigt. Verschiedene dort beschriebene Übungen helfen, die Kräfte wahrzunehmen und zu lokalisieren. Diese Kraft bewirkt, dass der Kehlkopf minimal in eine andere Position gezogen wird und damit der gesamte Kehlapparat aktiviert werden kann.

Übrigens haben alle Naturbegabungen bei den Blechbläsern diesen Muskelfunktionskreis überdurchschnittlich entwickelt und schenken ihm (wahrscheinlich deshalb) keine große Bedeutung. Viele gute Bläserpädagogen haben aber schon immer auf das Problem hingewiesen, indem sie von warmer und kalter Luft gesprochen haben. Sie haben mit diesem Bild unbewusst auf zwei Kräfte aufmerksam gemacht. Ich erfinde also die Blastechnik nicht neu, sondern versuche die kultivierte Blastechnik so zu beschreiben, dass möglichst viele Schüler diesen Weg zur Tonschönheit finden können.

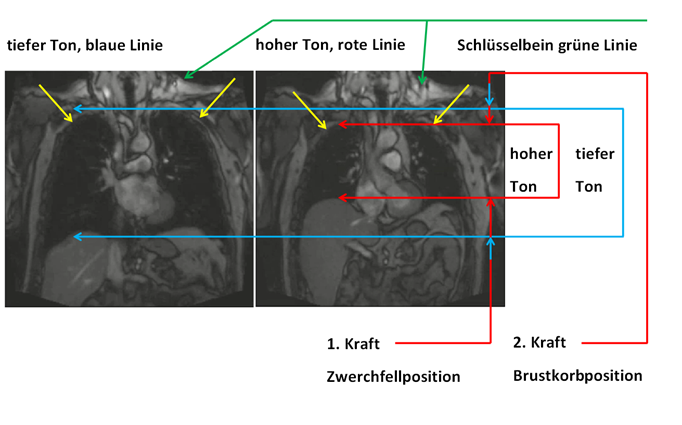

Hier zwei Standbilder aus dem Video “Das Blasinstrumentenspiel“ des Freiburger Instituts für Musikermedizin. Auf diesem Video (erschienen 2013) wird von einem sehr renommierten Trompeter – in einem Atemvorgang – von einem tiefen Ton (linkes Bild) bis zu einem sehr hohen Ton (rechtes Bild) geblasen.

Prof. Dr. Claudia Spahn / Prof. Dr. Bernhard Richter Johannes Pöppe / Prof. Dr. Matthias Echternach

Das Blasinstrumentenspiel:

Physiologische Vorgänge und Einblicke ins Körperinnere

Instrument: Trompete Atmung: Tonhöhe und Lautstärke

Mit freundlicher Genehmigung © Helbling, Innsbruck ∙ Esslingen ∙ Bern-Belp

Ich habe mir erlaubt, diese Standbilder des Videos mit farblich unterschiedlichen Markierungen zu versehen. Man sieht auf diesen Bildern deutlich, dass das Zwerchfell – um die hohe Lage zu erreichen – nach oben geht (1. Kraft), gleichzeitig aber der Lungenbereich von oben nach unten gedrückt wird (2. Kraft).

Die gelben Pfeile weisen ebenfalls darauf hin, dass es eine Kraft von oben nach unten gibt.

Dieser Muskelfunktionskreis, der die Lunge abwärts drückt, ist bei Bläserschülern meistens zu schwach, was die Problematik der Atemstütze auslöst. Der Kehlkopf ist durch diese Schwäche nicht in die richtige Position zu bringen und es trifft (nach dem oben zitierten F. Husler) leider die geballte Luftkraft auf den nicht richtig positionierten Kehlkopf. Der Zusammenhang zwischen der oberen Kraft und der Kehlkopfposition wird in meiner DVD mit Bildmaterial genau aufgezeigt und beschrieben.

Da die allermeisten Trompetenschüler am Anfang Tonprobleme haben, zeigt dies, dass sie an der oberen Kraft arbeiten sollten, nicht an der unteren Kraft, denn die untere Kraft ist zumeist die Ursache für den natürlichen Reflex, der Kehlverkrampfung.

Wichtig ist, diese beiden Kräfte in den nötigen Ausgleich zu bringen. Für unterschiedliche Tonhöhen und Lautstärken sind unterschiedliche Einstellungen der beiden Kräfte notwendig. Naturbegabungen fühlen dies meistens als einen Kraftimpuls. Alle anderen sollten mehr Wert auf die obere Kraft legen, da ihre Leistungsfähigkeit den Schutz für die empfindliche Kehle bietet. Die Blaskunst erfordert also ein flexibles Spiel zwischen diesen Kräften. Wenn wir Lockerheit der unteren Bauchkraft von einem Schüler einfordern, geht dies nur, wenn der Schüler die beiden Kräfte getrennt steuern kann. Kann er dies nicht, wird er insgesamt lockerer und damit kraftloser, was wir als Bläser gar nicht brauchen können.

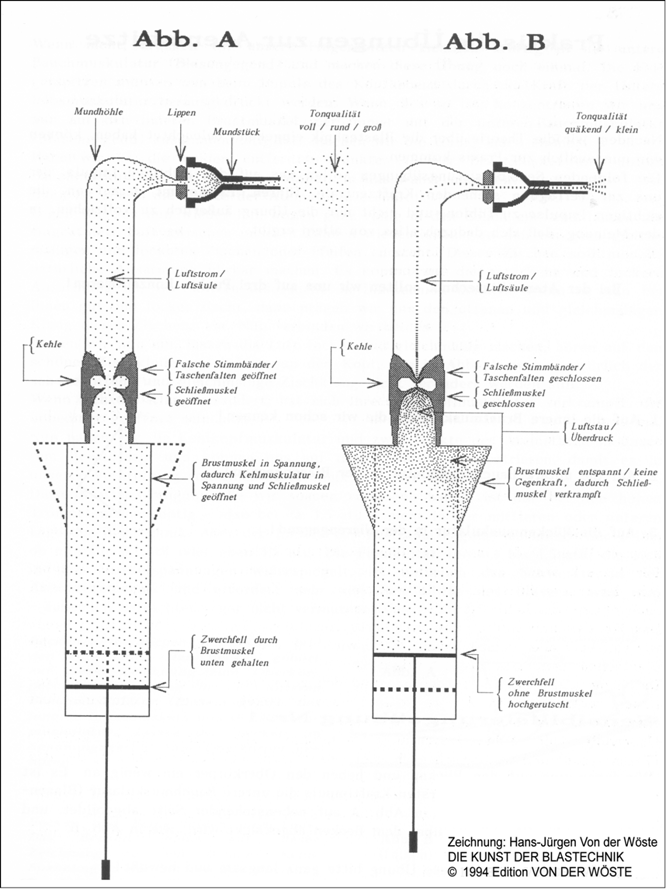

Folgendes Bild stellt den Körper als Luftpumpenhülle dar. Die drohende Problematik der Kehle wird sichtbar, wenn geballter Luftdruck auf die Kehle strömt (Abb. B). Außerdem sehen wir die Mundhöhle mit Lippen und Mundstück und die daraus resultierende Tonqualität in Abb. A, und B.

Abb. A: Brustkorb durch Gegenkraft richtig Abb. B: bewusste Gegenkraft fehlt, dadurch Tonprobleme

Und somit finden wir den Kraftrahmen auch in unserem Körper wieder. Mit dem Unterschied, dass unsere Gegenkraft keine starre Komponente wie der am Anfang erwähnte Paukenkessel ist. Wir haben eine flexible Gegenkraft, die beherrscht werden muss, um dem musikalischen Empfinden künstlerisch gerecht werden zu können.

Stellt man aber die beiden oberen Bilder aus dem Freiburger Institut für Musikermedizin einmal auf den Kopf, kann man mit etwas Phantasie sogar die Pauke im Körper wiedererkennen. Ein Zufall der Formenähnlichkeit aber gerade deshalb gut geeignet um ein kraftvolles Bild in seiner Erinnerung zu behalten.

Prof. Dr. Claudia Spahn / Prof. Dr. Bernhard Richter / Johannes Pöppe / Prof. Dr. Matthias Echternach:

Prof. Dr. Claudia Spahn / Prof. Dr. Bernhard Richter / Johannes Pöppe / Prof. Dr. Matthias Echternach:

Das Blasinstrumentenspiel: Physiologische Vorgänge und Einblicke ins Körperinnere

Mit freundlicher Genehmigung © Helbling, Innsbruck ∙ Esslingen ∙ Bern-Belp

Wir sehen, dass der massive, kraftvolle Paukenkessel, der – wie Anfangs erwähnt – eine Gegenkraft darstellt, unsere obere Kraft ist, die meistens – wie erwähnt – zu schwach entwickelt ist. In diesem Bild ist die Rundung des Paukenkessels unten, da ich die Bilder ja – des besseren bildhaften Vergleichs wegen – auf den Kopf gestellt habe.

Eine leicht und locker klingende Melodie hat somit eine notwendige Kraftzentrale.

Leichtes und lockeres Blasen auf der Trompete oder allen anderen Blechblasinstrumenten, die alle einen gewaltigen Anblasdruck benötigen, müssen also eine enorme Kraftzentrale im Hintergrund haben.

Der enorme Druck bei hohen Tönen kann nur mit großem Energieaufwand bewältigt werden, deshalb ist es eine unumstößliche Wahrheit, dass Kraft und Blechbläserklang in einem kausalen Zusammenhang stehen, auch bei einer lockeren und leichten Interpretation.

“Kraft“ sollte deshalb nicht als etwas “Negatives oder Brutales“ gesehen werden, sondern als notwendige Voraussetzung für „Elegantes und Schönes“.

“Locker und leicht“ ist keine Methode, sondern ein empfundener Zustand von Kraftausübung ohne Verkrampfung, der eine gezielte und beherrschte Kraftanstrengung in künstlerische Musikalität auf dem Blechblasinstrument umwandelt.

Den Weg dazu gebe ich mit genauen Übungen in meiner DVD

“Die Problematik der Atemstütze bei Blechblasinstrumenten“

Der Schlüssel zur Blastechnik.

Copyright © 2015 EDITION VON DER WÖSTE

Dieser Artikel ist auch in der Zeitschrift “Bayerische Blasmusik“ 4/5/6/7/2015

und in “Clarino online“ erschienen.